ろくろ

傘の開閉を司る「ろくろ」の深掘りガイド

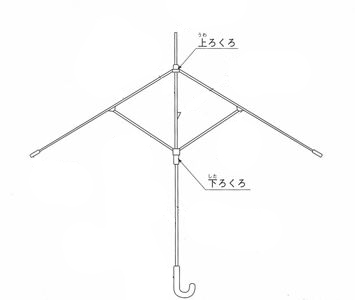

傘を開閉するとき、中棒を上下にスライドさせることで、傘の骨組みが一斉に動きます。この一連の動作を可能にしているのが、ろくろです。ろくろは、親骨と受骨をそれぞれ束ね、中棒と連結させることで、傘の開閉をスムーズに行う役割を担っています。ろくろの設計や素材は、傘の使い心地や耐久性を大きく左右する、まさに「傘の要」といえる重要なパーツです。その種類、役割、素材、そして品質について、詳しく見ていきましょう。

ろくろの役割と重要性

ろくろは、傘の構造を支え、開閉動作を制御する上で欠かせない存在です。

-

骨組みの固定: 傘を開いた状態では、上ろくろが親骨をしっかりと固定し、傘の形状を維持します。これにより、風圧などの外部からの力にも耐えることができます。

-

開閉動作の制御: 下ろくろを上下させることで、受骨が動き、傘全体が開閉します。ろくろがスムーズに動くことで、傘の開閉が軽やかに行えます。

-

安全性の確保: 多くの傘では、下ろくろの開閉部分に指を挟まないように、安全ろくろと呼ばれる特殊な構造が採用されています。これにより、使用者の怪我を防ぎ、安全性を高めています。

ろくろは、傘の機能性、耐久性、そして安全性を保つ上で、極めて重要な役割を担っています。

ろくろの種類と構造

ろくろには、その役割に応じて「上ろくろ」と「下ろくろ」の2種類があります。

ろくろを構成する主な素材とその特徴

ろくろの素材は、強度や重量、そしてデザインに影響します。

-

樹脂

現在、最も一般的に使われている素材です。-

メリット: 軽量で、水に濡れても錆びる心配がありません。成形が容易で、様々な形状やデザインに対応できます。また、製造コストが比較的安価です。

-

デメリット: 金属に比べると強度は劣るため、特に力がかかる部分には強度の高い樹脂素材が使われます。

-

-

木材

昔ながらの傘や、高級傘に使われることがあります。-

メリット: 天然素材ならではの温かみのある風合いと高級感があります。

-

デメリット: 湿気や乾燥に弱く、ひび割れや変形が生じることがあります。また、樹脂に比べて重く、製造コストも高くなります。

-

ろくろの品質を測る検査項目

ろくろは傘の開閉に直接関わるため、その品質は厳しく検査されます。

-

開閉耐久性試験: 傘を繰り返し開閉する試験です。500回以上の開閉に耐えられるかを検証することで、ろくろの摩耗や破損がないかを確認します。この試験は、ろくろの耐久性を保証する最も重要な指標となります。

-

中棒と上ろくろの取付強度: ろくろと中棒の接続部分が、開閉時や強い力が加わった際に外れたり破損したりしないかを確認する試験です。

これらの検査は、小さな部品であるろくろが、傘の性能全体に与える影響を総合的に評価するために不可欠な工程です。

知っておきたいろくろの豆知識

-

ろくろの語源: 「ろくろ」という言葉は、陶器を作るろくろのように、回転する動作から来ているとされています。

-

ろくろと傘の歴史: ろくろの構造は、傘の歴史とともに進化してきました。昔のろくろは木製でしたが、現在は耐久性と軽量性を両立させるために、樹脂製が主流になっています。

-

開閉時の音: 傘を開くときに「カチッ」と鳴る音は、下ろくろが中棒にあるロック部分に固定された音です。この音は、傘がしっかりと開いた状態になったことを示しています。

このように、ろくろは一見目立たない部分ですが、傘の機能性と安全性を保つ上で非常に重要な役割を果たしています。

アンベル株式会社では、お客様に安心して傘をお使いいただくために、素材選びから構造設計に至るまで、細部にまでこだわって製品開発を行っています。