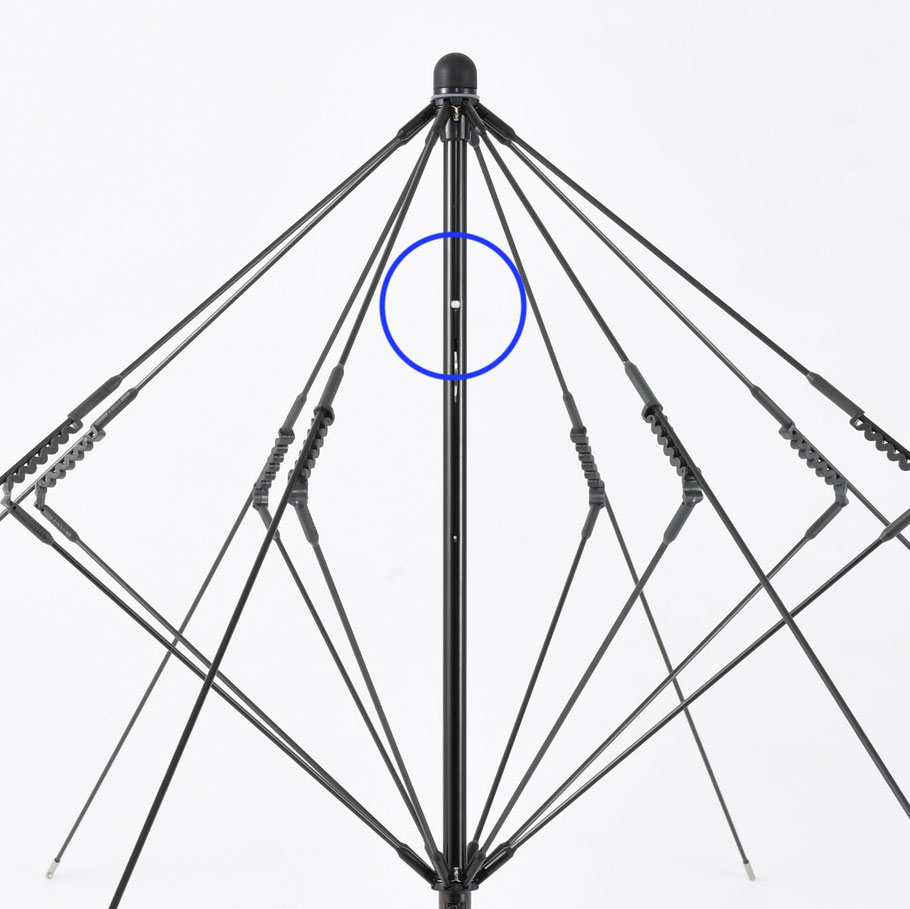

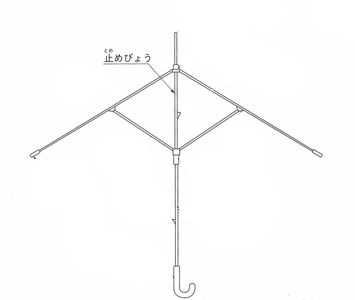

止めびょう

傘の「開きすぎ」を防ぐ小さな工夫「止めびょう」の深掘りガイド

傘を開くとき、ある一定のところで「カチッ」と止まり、それ以上開かないようになっています。

このストッパーの役割を担っているのが、止めびょうです。

止めびょうは主に手開きの長傘に用いられる小さな部品ですが、傘の安全性を確保し、破損を防ぐ上で非常に重要な役割を果たしています。

この小さな工夫が、なぜこれほどまでに重要なのか、その役割、仕組み、そして品質について詳しく見ていきましょう。

止めびょうの役割と重要性

止めびょうは、傘の安全な使用と耐久性を保つ上で、欠かせない存在です。

-

開きすぎ防止: 傘を開く動作に伴い、下ろくろが上昇し、止めびょうに達するとそれ以上開かなくなります。これにより、傘が過度に開くのを防ぎ、骨組み全体に無理な力がかかるのを防ぎます。

-

傘の破損防止: 傘が開きすぎると、親骨や受骨、傘布に過度な張力がかかり、破損の原因となります。止めびょうは、こうした物理的な負担を軽減し、傘の寿命を延ばす役割を担います。

-

安全性の確保: 傘が想定以上に開くことで、周囲の人に当たったり、怪我をさせたりする可能性があります。止めびょうは、こうした不意の事故を防ぎ、安全な使用をサポートします。

止めびょうは、傘を使う人の安全と、傘自体の耐久性を両立させるための、重要なパーツなのです。

止めびょうの仕組みと種類

止めびょうは、その役割を果たすために、シンプルな仕組みと様々な素材で構成されています。

止めびょうの仕組み

止めびょうの仕組みは非常にシンプルです。中棒の所定の位置に小さな穴が設けられており、そこに止めびょうが差し込まれます。傘を開く際に、中棒をスライドするしたろくろがこの止めびょうに当たることで、それ以上上に上がれなくなり、傘の開きすぎを防ぎます。

止めびょうの素材

止めびょうの素材は、強度や重量に応じて使い分けられます。

-

金属:高い強度と耐久性に優れています。手開きの長傘に多く用いられます。

-

プラスチック:軽量で錆びにくいのが特徴です。特に、軽量化を目的とした傘に採用されることがあります。

止めびょうの品質管理

止めびょうには、その物性的な品質を数値で示す基準や特定の検査項目は設けられていません。しかし、止めびょうの品質は傘の安全性に直結するため、非常に重要なパーツです。

そのため、製造工程では主に外観および触診による検品が行われます。

-

外観検品: 止めびょうに割れや欠け、バリ(成形時にできる余分な突起)がないかを目視で確認します。

-

触診検品: 中棒にしっかりと固定されているか、グラつきがないかなどを手で確認します。

まれに、止めびょうが中棒から脱落したり、プラスチック製の場合は割れが発生したりすることがあります。このような不具合は、傘の開きすぎによる破損や、使用中の事故につながる可能性があるため、厳格な品質管理が求められます。

知っておきたい止めびょうの豆知識

-

ジャンプ傘にはない?: 止めびょうは主に手開きの長傘に用いられます。ジャンプ傘は、バネの力で一気に開き、それ以上の開きを抑える機能が備わっているため、止めびょうは必要ありません。

-

破損や紛失: 止めびょうが破損したり、中棒から外れて紛失したりすると、傘が正しく開かなくなったり、過度に開きすぎて骨組みが壊れたりする可能性があります。

-

デザイン性: 一部の高級な傘では、止めびょうにもデザイン性を持たせ、装飾的な役割を持たせることがあります。素材や形状にこだわったものは、傘全体の美しさを引き立てます。

このように、止めびょうは一見目立たない部品ですが、傘の機能性と安全性を保つ上で非常に重要な役割を果たしています。

アンベル株式会社では、お客様に安心して傘をお使いいただくために、素材選びから構造設計に至るまで、細部にまでこだわって製品開発を行っています。

▶ もし、傘についてさらに詳しく知りたいことがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。