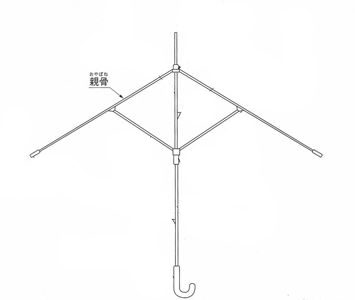

親骨

傘の「骨格」親骨(おやぼね)の深掘りガイド

傘を広げたときに放射状に広がる骨組み、それが親骨です。

傘の形状を保ち、雨風から私たちを守る、まさに傘の「骨格」ともいえる重要なパーツです。

親骨の素材、数、長さ、そして構造によって、傘の機能性や使い心地は大きく変わります。

親骨の役割と重要性

親骨は、単なる骨組みではありません。多岐にわたる重要な役割を担っています。

- 傘の形状を維持: 傘布をしっかりと支え、美しいドーム状の形状を維持します。これにより、雨を効果的に弾き、濡れるのを防ぎます。

- 風を受け流す: 親骨のしなやかさや強度によって、強い風を受けたときに傘が裏返るのを防ぎます。柔軟性のある素材の親骨は、風の力をうまく逃がし、傘の破損を防ぐことができます。

- スムーズな開閉を可能に: 中棒や受骨(うけぼね)と連動し、傘の開閉をスムーズに行うためのガイド役を果たします。親骨が滑らかに動くことで、ストレスなく傘を使うことができます。

親骨は、傘全体の強度、耐久性、そして使いやすさを決定づける、最も重要なパーツの一つなのです。

親骨を構成する主な素材とその特徴

親骨の素材は、傘の性能、重さ、価格に大きく影響します。主な素材とその特徴を見ていきましょう。

1. スチール(鉄を主成分とする素材)

古くから使われている、親骨の定番素材です。

- メリット: 高い強度を持ち、非常に丈夫です。他の素材に比べて安価であるため、一般的な傘に広く使われています。

- デメリット: 水に濡れると錆びやすく、重量があるため、軽量化が求められる傘には不向きです。

2. アルミニウム合金(アルミニウムを主成分とする、軽くて錆びにくい合金)

軽量化と耐食性を両立させた素材です。

- メリット: スチールに比べて格段に軽く、錆びにくいのが特徴です。持ち運びやすい折りたたみ傘や、女性向けの軽量な長傘によく採用されています。

- デメリット: スチールほどの強度はなく、強い衝撃で曲がりやすいことがあります。

3. グラスファイバー(GFRP:ガラス繊維を樹脂で固めた複合素材)

近年、主流になりつつある高性能な素材です。

- メリット: 非常に軽くて強度が高く、さらに優れた柔軟性を持っています。風に吹かれても折れにくく、しなることで風を受け流すため、強風に強い傘の多くに採用されています。

- デメリット: スチールやアルミニウム合金に比べると、製造コストがやや高めです。

4. カーボンファイバー(CFRP:炭素繊維を樹脂で固めた複合素材)

航空機にも使用される、最先端の軽量素材です。

- メリット: グラスファイバーを上回る軽さと強度を誇ります。非常に丈夫でありながら、驚くほど軽いため、高級傘の親骨としてよく使用されます。

- デメリット: 生産コストが非常に高いため、一般向けの傘にはあまり使われません。

親骨の数と長さがもたらす違い

親骨の数と長さは、傘の性能とサイズを決定づける重要な要素です。

-

親骨の数: 一般的に、親骨の数は6本、8本、10本、12本、16本などがあります。

-

本数が多い: 親骨が多いほど、傘布を細かく支えるため、傘のドーム形状がより美しくなり、風に対する強度も増します。

-

本数が少ない: 本数が少ないほど、軽量化が可能になります。最近の折りたたみ傘では、5本の親骨を採用することで、より軽くてコンパクトな設計になっています。

-

-

親骨の長さ: 傘のサイズは、親骨の長さで表記されます。

-

45cm~50cm: 小さめの折りたたみ傘や子供用傘に多いサイズです。

-

55cm~60cm: 一般的な長傘や、大きめの折りたたみ傘のサイズです。

-

65cm~70cm: 大判の長傘や、二人で入るための大きな傘のサイズです。親骨が長くなるほど、傘全体の重量も増す傾向にあります。

-

家庭用品品質表示法に基づく親骨の長さ表示

傘は、消費者が安心して商品を選べるように、家庭用品品質表示法によって表示義務が定められている品目です。この法律により、傘の親骨の長さを表示することが義務付けられています。この表示は、傘のサイズを正確に伝えるためのものであり、消費者が自身の用途に合った傘を選ぶ上で重要な情報となります。

<親骨の長さの定義>

家庭用品品質表示法では、親骨の長さは以下のように定義されています。

「親骨の先端から末端までの寸法をセンチメートル単位で表示する(許容範囲は、表示値の±5mm以内)」

この定義に従うことで、どのメーカーの傘でも統一された基準でサイズが表記され、消費者は安心して比較検討することができます。また、折りたたみ傘やスライド式など、親骨が伸縮する構造のものは、伸ばした状態で測ると定められています。これにより、収納時ではなく、実際に傘を開いて使用する際の大きさを正確に把握することが可能になります。

このため、傘のパッケージや商品タグには、親骨の長さが「親骨の長さ:〇〇cm」といった形で必ず記載されています。この数値は、傘のサイズ選びの重要な手がかりとなります。

折りたたみ傘の親骨構造

長傘の親骨は一本の棒ですが、折りたたみ傘の親骨は、折りたたむために複数のパーツで構成されています。

-

元親骨(もとおやぼね): 中棒に最も近い部分の骨です。

-

中親骨(なかおやぼね): 元親骨と先親骨をつなぐ中間部分の骨です。

-

先親骨(さきおやぼね): 傘の先端部分の骨です。

これらのパーツがリベットで連結され、傘をコンパクトに折りたたむことが可能になります。

親骨の品質を測る検査項目

傘の強度と安全性を担保するために、親骨にはさまざまな品質試験が行われています。

傘を開いた状態で、親骨の先端に一定の荷重(6N≒約612g)を加え、1分間保持する試験です。この試験は、JUPA基準(日本洋傘振興協議会)の「かさの骨の強度」として制定されており、傘全体のバランスや構造を含めた強度を確認します。試験後に親骨に亀裂、破損、変形などがないかを目視で確認します。

傘から親骨を切り出し、親骨の材質そのものの強度を測定する試験です。親骨を3つの点で支え、中央部分に荷重を加えていきます。この試験により、親骨がどのくらいの力に耐えられるか(破断荷重)を数値で知ることができ、素材の強度を客観的に評価することができます。QTEC基準では、一般的に50N以上が合格とされています。